Отчет доступен на сайте ПСТГУ по этой ссылке.

Отчет по научной теме «Поэтика и герменевтика англоязычной литературы XIX-XXI веков: от романтизма к постмодернизму» за 1 семестр 2025/26 учебного года.

Опубликован отчет по научной теме «Шекспир и его современники в диалоге культур и эпох» за 1 семестр 2025/26 учебного года.

Текст отчета доступен на сайте ПСТГУ по этой ссылке.

Состоялся семинар по англоязычной литературе

20 декабря 2025 года кафедра романо-германской филологии провела заключительный в этом семестре семинар научной группы «Поэтика и герменевтика англоязычной литературы XIX-XXI веков: от романтизма к постмодернизму».Мероприятие прошло в онлайн-режиме на платформе Zoom. В научном семинаре приняли участие как преподаватели кафедры романо-германской филологии, так и студенты магистратуры направления «Английский язык и литература англоязычных стран» и бакалавриата по направлению «Зарубежная филология (английский язык)».

Встречу открыл доклад доцента кафедры романо-германской филологии Алексея Валерьевича Аксенова на тему «Роль Бенджи в "Шуме и ярости" Фолкнера».В своем докладе А. В. Аксенов обсудил место одного из братьев Компсонов в системе персонажей романа, а также проблемы, связанные с функцией Бенджи в качестве одного из повествователей. По мнению докладчика, обращение Фолкнера к фигуре умственно отсталого инвалида может быть обусловлено унаследованным от романтиков интересом к иррациональному, одновременно служа задачам поэтики модернизма. Функция Бенджи в романе — быть своеобразным «зеркалом», в котором выпукло отображается суть натуры каждого из персонажей. При этом особенности мировосприятия Бенджи приближают писателя к решению новаторской задачи изображать жизнь напрямую, помимо смысла и нарратива. Последнее удается Фолкнеру лишь отчасти; докладчик отмечает непоследовательность использования писателем техники «потока сознания», ироническое редуцирование этого приема в случае Бенджи. В докладе также затрагивались вопросы композиции романа, его хронологии, христианских мотивов и аллюзий.

После завершения доклада была оживленная дискуссия. Л. В. Писарев и С. И. Юж обсудили с докладчиком роман и его персонажей в рамках популярной в то время евгеники, учения, абсолютно враждебно настроенного к таким людям, как Бенджи. Более того, позиция системы, в которой находится персонаж, заставляет по-другому посмотреть и на его семью, продолжающую о нем заботиться. А студентка 1 курса магистратуры Мария Ружецкая спросила, насколько стоит воспринимать Бенджи как невинного ребенка. Алексей Валерьевич объяснил, что Бенджи — метафорический ребенок, он как зеркало, в котором каждый видит себя, и проявляет себя соответствующе.

Следующим выступила старший преподаватель кафедры романо-германской филологии Светлана Игоревна Юж с докладом на тему «Психологический портрет Ворона в криминальном детективе Г. Грина "Наемный убийца"». Роман 1936 года представляет собой симбиоз жанров криминального и шпионского детективов. Доклад рассматривает процесс трансформации образа преступника от клишированного профессионального наемного убийцы к сомневающемуся в себе, никем не понятому аутсайдеру.Студентка 1 курса магистратуры Дарья Михайловна Кирленкова обсудила со Светланой Игоревной важность физического облика персонажа романа. Заячья губа, которой наделен главный персонаж, — это не просто черта, позволяющая легко его идентифицировать. Это еще и барьер между ним и обществом, возможная причина его разрушительного поведения.

Далее преподаватель кафедры романо-германской филологии Саломия Александровна Гудова прочитала доклад на тему «Особенности повествования в романе "Копье пронзает воду" Саймона Хименеса».«Копье пронзает воду» (The Spear Cuts Through Water, 2022) — роман в жанре фэнтези филиппино-американского писателя Саймона Хименеса. Одной из важных тем этого романа является рассказывание историй (storytelling), что также отражается в структуре самого текста. Это история в истории, существующая сразу на нескольких планах, которые в определенные моменты пересекаются между собой. Нити повествования интересно и необычно переплетаются, существуют отдельно, но в то же время нераздельно вместе, создавая общее полотно романа.«Копье пронзает воду» демонстрирует, как одна и та же история может существовать одновременно как личная семейная память, как театральное представление и как живая мифология страны, определяющая судьбы целых поколений. Это роман о силе повествования, способного менять прошлое, настоящее и будущее тех, кто эту историю слышит, рассказывает и переживает заново. После доклада студентка 1 курса магистратуры Елена Дмитриевна Натальченко обсудила с Саломией Александровной подходы к исследованию и созданию научной работы, а студентка 2 курса магистратуры Лолита Дмитриевна Давыденко спросила о метафорическом значении названия романа.

Во второй половине научного семинара студенты 1 курса магистратуры направления «Английский язык и литература англоязычных стран» предоставили отчеты о своей научной работе в этом семестре.Первой выступила Елена Дмитриевна Натальченко (научный руководитель доцент Л. В. Писарев), чья научно-исследовательская работа посвящена выявлению и анализу элементов антиутопии в романах Г. К. Честертона «Шар и Крест» и «Перелётный кабак». Романы Честертона интерпретируются как произведения с элементами антиутопии, обладающие прогностическим характером и направленные на осмысление возможных последствий секуляризации и антихристианской реформы общественного сознания. Особенно часто уделяется внимание анализу духовных аспектов и роли традиционных устоев в романах, а также их отличию от других романов антиутопического жанра.

Далее о своей научной работе рассказала Людмила Валентиновна Фросинян (научный руководитель доцент Н. В. Шипилова). В докладе Л. В. Фросинян образ британской частной школы-пансиона исследуется как ключевой топос для осмысления кризиса британской идентичности в переломную эпоху. На материале автобиографий К. С. Льюиса и Р. Грейвза автор намерен показать, как личный травматический и формирующий опыт трансформируется в литературное высказывание, обнажающее механизмы власти, социализации и подавления индивидуальности в этом институте. Выбор текстов обусловлен их репрезентативностью: «Настигнут радостью» (1955) представляет жанр духовной автобиографии, где школьные испытания вписаны в нарратив религиозного обращения, а «Со всем этим покончено» (1929) использует иронию и документальную отстраненность для разрыва с прошлым, связывая школьную муштру с упадком империи. Таким образом, школа становится здесь отражением состояния общества, а ее анализ — способом исследовать интеллектуальные и духовные поиски эпохи. Новизна работы видится в недостаточной изученности сопоставительного аспекта именно этих текстов в отечественном литературоведении. Методологически проект опирается на культурно-исторический и сравнительно-сопоставительный подходы, а также на солидный корпус западных исследований по истории образования. Итогом работы должна стать не только систематизация мотивов, связанных с изображением школы, но и демонстрация того, как разные нарративные стратегии служат критике или оправданию одной из ключевых социальных систем Британии.

Завершил научный семинар доклад о проделанной научной работе Марии Вадимовны Ружицкой (научный руководитель доцент Н. В. Шипилова). В ходе начального этапа работы над курсовой на тему «Особенности языкового эксперимента в романе Э. Хемингуэя “По ком звонит колокол”» была поставлена цель — проанализировать не политическую проблематику, а уникальную художественную ткань текста. Ключевым наблюдением стало выявление трех основных приемов, создающих «иллюзию перевода»: синтаксических калек с испанского, хаотичного использования местоимений «thou/you» для передачи испанского различения «tú/usted» и лексической самоцензуры автора. Работа с научной литературой (статьи Э. Фенимора, Г. Роджерса) позволила сформулировать теоретическую рамку, в частности, концепцию Spanglish как намеренное столкновение двух языковых систем для выражения провала коммуникации и экзистенциального одиночества. План дальнейшего исследования включает систематический скрининг текста с составлением каталога языковых сдвигов и их контекстуальный анализ в разных типах коммуникации.

После каждого доклада студентов 1 курса магистратуры участники семинара задавали вопросы и давали советы касательно их научной работы в следующем семестре. В частности, А. В. Аксенов посоветовал Елене Натальченко прописать разницу между утопией и антиутопией.

На этом череда научных семинаров в этом семестре подошла к концу.

Текст: преподаватель, член научной группы «Поэтика и герменевтика англоязычной литературы XIX-XXI веков: от романтизма к постмодернизму» С. А. Гудова

На кафедре романо-германской филологии прошел объединенный семинар

13 декабря 2025 года состоялось очередное совместное заседание научных семинаров «Поэтика и герменевтика англоязычной литературы XIX-XXI веков: от романтизма к постмодернизму» и «Шекспир и его современники в диалоге культур и эпох».В рамках семинара выступили преподаватели и студенты магистратуры кафедры романо-германской филологии.

Семинар открыл доклад Наталии Витальевны Шипиловой «Детективный жанр как пространство памяти и ностальгии в современном английском романе». На примере новейших романов исследовательница показала, как современный детектив работает с темой личной и культурной памяти, становясь инструментом осмысления национального культурного кода.

Продолжила заседание Софья Александровна Нестерёнок (научный руководитель Л. В. Писарев) с докладом «Традиция как способ сопротивления хаосу в «Балладе о Белой Лошади» Г. К. Честертона». В своем выступлении она раскрыла, как фольклорный образ короля Альфреда и символ Белого Коня в поэме Честертона утверждают культурную традицию как главную силу в борьбе с разрушением и хаосом.

Далее с докладом «Джон Марстон в «войне театров»: пьеса “Jack Drum’s Entertainment”» выступила Лолита Дмитриевна Давыденко (научный руководитель В. С. Макаров). Исследование было посвящено анализу комедии Джона Марстона в контексте знаменитого литературного противостояния его эпохи; был предложен новый взгляд на этот период как на время активного поиска драматургами новых форм.

Завершило семинар выступление Екатерины Андреевны Долженковой «Специфика репрезентации орденов бенедиктинцев и францисканцев в западноевропейской литературе». Докладчица представила сопоставительный анализ того, как менялись литературные образы ключевых монашеских орденов — от народных баллад о Робине Гуде до философских романов XX века.

Присутствующие на семинаре задали выступающим свои вопросы.

Е. А. Долженкова, преподаватель кафедры романо-германской филологии.

Вопросы англоязычной литературы обсудили в рамках научного семинара

06.12.2025 кафедра романо-германской филологии провела научный семинар, в котором участвовали две научные группы — «Поэтика и герменевтика англоязычной литературы XIX-XXI веков: от романтизма к постмодернизму» и «Шекспир и его современники в диалоге культур и эпох».Мероприятие прошло в онлайн-режиме на платформе Zoom.

В научном семинаре приняли участие преподаватели магистерской программы Лев Викторович Писарев, Владимир Сергеевич Макаров, Алексей Валерьевич Аксенов, Наталия Витальевна Шипилова; преподаватели кафедры - выпускники нашей магистратуры Екатерина Андреевна Долженкова и Саломия Александровна Гудова, другие преподаватели кафедры, а также студенты магистратуры и бакалавриата.

Встречу открыл доклад доцента кафедры романо-германской филологии Владимира Сергеевича Макарова на тему «Комические персонажи в мифопоэтических пьесах рубежа XVI-XVII веков».В. С. Макаров рассказал о мифо-исторических пьесах — поджанре, который долгое время оставался на периферии внимания исследователей, ориентировавшихся на «исторические хроники» шекспировского типа. Сюжеты — по крайней мере, их основные линии — восходят к полумифическим источникам вроде «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского. Беря за основу подход к жанру как к способу создавать особый виртуальный мир, можно отметить, что мир мифо-исторических пьес отличается «малолюдностью» (в сравнении с миром классических хроник), более легкой изменяемостью «исторического» сюжета и готовностью включать элементы сказочности, волшебства и пространные комические вставки. Эти признаки позволяют по-новому взглянуть на шекспировского «Короля Лира», сюжетные особенности которого не столько уникальное новаторство Шекспира, сколько во многом типологичные для всего поджанра черты.На примере нескольких малоизвестных пьес — «Локрин», «Эдмунд Железнобокий» и «Никто и Некто» — В. С. Макаров показал типичные черты мифо-исторических пьес: соседство трагических сюжетов с разветвленной комической линией, параллелизм семейного и государственного конфликтов, возможность мгновенного «взлета» персонажей через «разреженную» социальную иерархию. Комические персонажи в этих пьесах не просто вставные эпизоды, но инструменты структурирования мира, показывающие его хрупкость, нестабильность и моральную амбивалентность.

После завершения доклада была оживленная дискуссия. Например, Алексей Валерьевич Аксенов обсудил с В. С. Макаровым вопрос «малолюдности» мифо-исторических пьес, а магистрантка 2 курса Лолита Давыденко спросила про классификацию по тематике или назначению отдельных сюжетных линий с комическими персонажами.

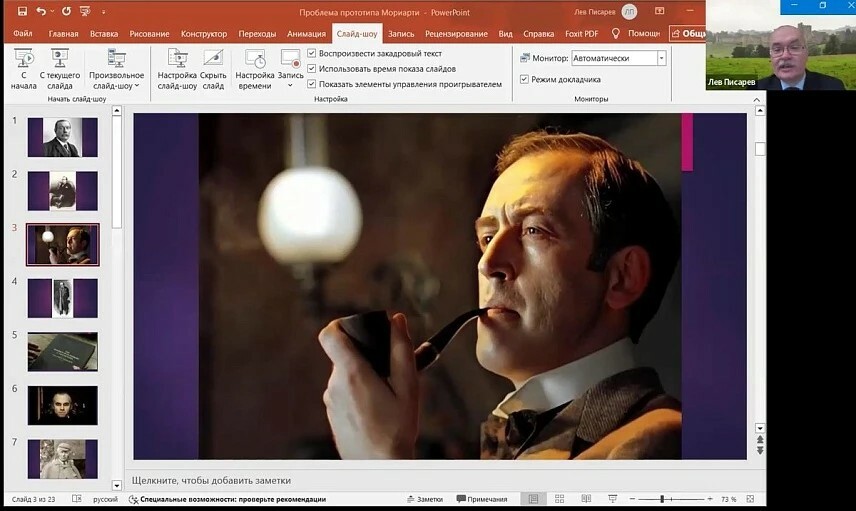

Следующим выступил заведующий кафедрой романо-германской филологии Лев Викторович Писарев с докладом на тему «Образ профессора Мориарти в произведениях А. Конан Дойля: проблема прототипа».В своем докладе Лев Викторович отметил, что в творчестве английского писателя Артура Конан Дойля значительное место занимают произведения о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе. Образ Холмса стал визитной карточкой самого писателя и даже тяготил его, поэтому в 1893 году Артур Конан Дойль решил от него избавиться, введя в произведения главного антагониста Шерлока Холмса, злого гения – профессора Мориарти. Образ профессора Мориарти, «Наполеона преступного мира», поражает воображение читателей и зрителей не меньше, чем образ самого Холмса.Докладчик отметил, что как образ Шерлока Холмса, так и образы других героев произведений о нем могут во многом являться собирательными. Возможно, таким является и образ профессора Мориарти. Исследование прототипов профессора Мориарти представляется интересным и полезным для расширения смыслового поля произведения.Рассмотрев ряд прототипов профессора Мориарти, Л. В. Писарев отметил, что все предложенные исследователями прототипы могут лишь частично отражать характеристики персонажа, и предложил абсолютно новый и неожиданный прототип Мориарти, с которым А. Конан Дойль мог быть и даже должен был быть знаком – деятеля эпохи Возрождения в Англии XVI века Джона Ди.Свою неожиданную гипотезу Л. В. Писарев обосновал интересным сравнением: и Мориарти, и Джон Ди были математиками и астрономами, оба в двадцать с небольшим лет стали преподавателями университетов, в которых они получили кафедру математики, оба читали в этих университетах курс математики и были широко известны в научных кругах нестандартностью и абстрактностью мышления, а также высокими организаторскими способностями. Мориарти был гениальным организатором и идеологом преступного мира, а Джон Ди был одним из организаторов английской разведки, идеологом Британской империи, заложившим ее основы, вдохновителем создания Британского флота, человеком, талантливым во многих областях науки.Сопоставление этих двух образов расширяет понимание личности и роли главного героя произведений, Шерлока Холмса. Сколь полезной для Англии была деятельность ученого Джона Ди, столь же разрушительной и вредоносной была деятельность профессора Мориарти, при столь же могучем интеллектуальном потенциале. При допустимости такого сравнения личность Шерлока Холмса и величие его подвига становится гораздо более масштабным.

Научный семинар завершился обсуждением доклада, в ходе которого Л. В. Писарев ответил на вопросы аудитории и обсудил со студентами и преподавателями важность исследования прототипов персонажей в литературных произведениях.

Защита магистерских диссертаций в 2025 году

18 июня 2025 года прошла защита выпускных квалификационных работ шестого выпуска нашей магистратуры. Государственную аттестационную комиссию возглавил доктор филологических наук, профессор Андрей Владимирович Григорьев. Все выпускники успешно защитили подготовленные ими работы.

Темы защищенных диссертаций:

1. Абалакина Надежда Сергеевна: «Поэтический принцип движения от обычного к необычному в творчестве Уильяма Вордсворта (лирика, поэма "Прелюдия")». Научный руководитель: к.ф.н., доцент А. В. Аксенов.

2. Тарасова Мария Сергеевна: «Особенности становления Р. Бёрнса как национального поэта Шотландии». Научный руководитель: к.ф.н., доцент В. С. Макаров.

3. Ткачева Дарья Игоревна: «Орфографическое варьирование в английской художественной литературе XVI-XX веков». Научный руководитель: д.ф.н., профессор Е. Б. Яковенко.

4. Долженкова Екатерина Андреевна: «Влияние социальных и политических идей на творчество Герберта Уэллса». Научный руководитель: к.ф.н., доцент Л. В. Писарев.

5. Змыслинская Татьяна Александровна: «Лексико-семантические и лингвокультурные особенности англоязычной православной гимнографии». Научный руководитель: к.ф.н., доцент О. В. Чукарькова.

Поздравляем наших выпускников!

Завершающий научный семинар учебного года

21 июня 2025 года под председательством заведующего кафедрой романо-германской филологии Льва Викторовича Писарева состоялось онлайн-заседание научного семинара «Поэтика и герменевтика англоязычной литературы XIX-XXI веков: от романтизма к постмодернизму». На заседании присутствовали члены научных групп и магистранты.

В программе заседания первым был доклад члена научной группы, доцента Алексея Валерьевича Аксенова «Природа и общество американского Юга в романе М. Твена "Приключения Гекльберри Финна"».В своем докладе А. В. Аксенов обсудил сюжет, характеры и мотивы романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884) в свете дихотомии «природа-общество», важной для философского наследия Просвещения и романтизма. Сюжетообразующий мотив романа — путешествие — обеспечивает панорамность изображения общества американского Юга, которое предстает в романе в своей нравственной амбивалентности. При этом общество антагонистично как внутри себя, так и по отношению к главному герою — «естественному человеку», чье видение является определяющим в рамках повествования от первого лица. Напротив, река Миссисипи в качестве природного объекта, зоны безопасности и пути к свободе родственна и созвучна благой человеческой природе, носителем которой является главный герой. В докладе также обсуждается мотив охоты, затрагиваются проблемы расизма, религиозности, обмана и лицемерия, свободы и принуждения. Докладчик делает вывод о значимости для художественного метода Марка Твена идейного наследия и поэтики романтизма. Доклад вызвал большой интерес и дискуссию.

Затем прозвучал отчетный доклад магистранта 1 года обучения направления «Английский язык и литература англоязычных стран» Ларисы Александровны Тюлевой по проведенным ею научным исследованиям в рамках подготовки курсовой работы магистранта.

Педагогическая практика в студенческих аудиториях

В феврале 2024 года магистранты направления «Английский язык и литература англоязычных стран» проходили педагогическую практику на историко-филологическом факультете в учебном корпусе на Иловайской улице.

Магистранты 2 курса проходили такую практику уже третий раз в своей жизни и вели занятия у студентов германского отделения кафедры.Приведем отзыв доцента Льва Викторовича Писарева о прохождении практики магистрантом Татьяной Александровной Змыслинской:

«Магистрант-практикант Татьяна Александровна Змыслинская тщательно готовилась к занятиям, планы уроков детально разработаны. Аспектом языка, который было поручено вести Татьяне Александровне в группе студентов-германистов 1 курса, была практическая фонетика английского языка на примере английской поэзии. Материалом для работы стали стихотворения Г. Лонгфелло “The Arrow and the Song” и Э. А. По “The Raven”.Практика проводилась в кабинете Лаборатории устной речи, оборудованном специальной лингафонной аппаратурой для практической отработки фонетики иностранных языков. Магистрант Т. А. Змыслинская смогла найти новый и интересный путь в работе с этими текстами, детально прорабатывая лексику стихотворений с помощью интерактивных упражнений, языковых игр и тестов.Практическая часть работы со студентами по улучшению навыков произношения была тщательно продумана, выверена и спланирована. Магистрант-преподаватель внимательно относилась к ошибкам студентов, немедленно корректируя их и уделяя каждому члену группы должное внимание».

Магистрант-практикант Екатерина Андреевна Долженкова проводила занятия в группе 1 курса направления «Русская филология».В ходе практики магистрантом отрабатывались навыки преподавания различных аспектов преподавания английского языка: грамматика, лексика, коммуникативный аспект языка.Все поставленные преподавательские задачи были выполнены Е. А. Долженковой на отлично, установлен тесный и плодотворный контакт с учебной группой, студенты были мотивированы на достижение высоких результатов в изучении языка.Практикант Е. А. Долженкова заметила о своем преподавательском опыте: «Самым важным аспектом в нашей работе на данный момент, на мой взгляд, является выстраивание иерархических отношений "преподаватель-студент" и сохранение дистанции».

Студентка магистратуры Дарья Игоревна Ткачева грамотно и четко отрабатывала материалы, которые были указаны в планах уроков. Продемонстрировала возросшие по сравнению с прошлым периодом практики (декабрь) опыт и мастерство.

Мария Сергеевна Тарасова хорошо справилась с задачей, показала умение планировать и проводить уроки по заданным темам.

Магистрант Надежда Сергеевна Абалакина также преподавала предмет «Иностранный язык (английский)» в группе бакалавров-германцев 1 курса и показала очень хорошие результаты, намного улучшив свои педагогические навыки по сравнению с прежними периодами практики.

Магистранты 1 курса Софья Александровна Нестерёнок, Лолита Дмитриевна Давыденко и Лариса Александровна Тюлева проходили практику в группах студентов исторического направления (старший преподаватель Г. Ф. Искакова), первый раз в своей жизни проводя занятия по общему курсу английского языка. Все магистранты успешно справились с поставленными перед ними задачами и приобрели ценный опыт преподавания в высшей школе. Старший преподаватель Галина Фатиховна Искакова так охарактеризовала работу магистрантов 1 курса:

«София Нестерёнок продемонстрировала способности к организации и ведению уроков на высоком профессиональном уровне. Всё было динамично , интересно и познавательно. Лариса Тюлева показала навыки составления и проведения уроков. С течением времени её уроки стали более динамичными…»Приводим мнение преподавателя Саломии Александровны Гудовой, в группе которой проводила занятия Лолита Давыденко: «Лолита показала себя очень хорошо. В общем-то она уже готовый специалист. Умеет работать с группой, сделать так, чтобы все работали и никто не оставался без дела, так что студентам приходилось следить за процессом, даже когда отвечал кто-то другой. Хорошо придумывала дополнительные задания для уже данных упражнений в учебнике. Постаралась подобрать подход, исходя из интересов студентов (они экономисты, так что Лолита объясняла времена через графики, некий синтез языка и математики)».

Мы поздравляем наших магистрантов с успешным окончанием практики и желаем им найти возможность применить приобретенные профессиональные навыки в будущем!

Магистранты представили доклады по вопросам изучения англоязычной литературы

14 июня 2025 года под председательством заведующего кафедрой романо-германской филологии Л. В. Писарева состоялось онлайн-заседание научного семинара «Поэтика и герменевтика англоязычной литературы XIX-XXI веков: от романтизма к постмодернизму». На заседании присутствовали члены научных групп и магистранты, представившие свои доклады.

Старший преподаватель Светлана Иговерна Юж выступила с докладом на тему «Преемственность традиции шпионского романа в творчестве Дж. Конрада и Г. Грина». Заложенные Конрадом аспекты – центральный персонаж, не подходящий для роли секретного агента, изображение работы шпиона как будничной рутины, роль пейзажа и внимание к деталям – многократно усложняются в творчестве Грина, позволяя говорить не только о преемстве традиции, но и о её развитии и обогащении.Доклад вызвал большой интерес и дискуссию о связи шпионского и детективного романов, а также о роли этих жанров в воспитании следующего поколения.

Затем прозвучал доклад Екатерины Андреевны Долженковой (2 курс магистратуры АЯиЛАС, научный руководитель Л. В. Писарев) на тему «Оборотень наоборот: к вопросу о превращении животных в людей в мировой литературе». В нем были исследованы мотивы и последствия превращения животных в людей в мировой литературе на примере античных басен (Эзоп), народных и авторских сказок (индийская мышь-невеста, «Мурли», «Обыкновенное чудо») и научно-фантастических произведений («Собачье сердце», «Остров доктора Моро»). Е. А. Долженкова проанализировала ключевые факторы трансформации (магия, наука, любовь и социализация) и сделала выводы о том, что превращение животных в людей редко проходит бесследно — оно либо возвышает, либо разрушает. Животному, прошедшему через превращение, зачастую свойственна тоска по прежнему облику; ключевую роль в судьбе превращенного персонажа играют его окружение, сильные эмоции, готовность отказаться от инстинктов. Литература использует этот мотив для размышлений о природе человечности.

На заседании также были представлены годовые отчеты магистрантов 1 курса направления «Английский язык и литература англоязычных стран».Первой выступила студентка Софья Александровна Нестерёнок (научный руководитель Л. В. Писарев) с отчетом о подготовленной курсовой работе, посвященной проблеме рецепции Средневековья в романах Г. К. Честертона «Наполеон из Ноттинг-Хилла» и «Возвращение Дон Кихота». В докладе были кратко изложены результаты проведенного исследования, в котором определялись историко-культурный контекст и степень влияния концепции Джона Рескина и прерафаэлитов на образ Средневековья в романах.Затем Лолита Дмитриевна Давыденко (научный руководитель В. С. Макаров) рассказала об исследовании, посвященном переосмыслению «войны театров» с точки зрения жанрового своеобразия текстов, задействованных в ней.

Желаем магистрантам успешной защиты и продуктивного продолжения научной работы на нашей кафедре!

Научный семинар кафедры романо-германской филологии

31 мая 2025 года состоялось очередное совместное заседание научного семинара «Поэтика и герменевтика англоязычной литературы XIX-XXI веков: от романтизма к постмодернизму», «Шекспир и его современники в диалоге культур и эпох» и «Религиозный дискурс германских языков в синхронии и диахронии».В рамках семинара выступили преподаватели и студенты магистратуры.

Семинар открыл доклад Бориса Николаевича Гайдина «История термина «биофикшн»: гибридный жанр в мировой шекспиросфере». В своем исследовании он проследил, как менялось понимание этого жанра — от первых упоминаний в 1929 году до современных споров о терминологии. Отдельное внимание было уделено пьесе XIX века «Розы и маска» П. П. Каменского — одному из ранних примеров художественного осмысления жизни Шекспира.

Доклад магистрантки Татьяны Александровны Змыслинской был посвящен теме «Лексико-семантические группы глаголов в текстах англоязычной православной гимнографии». В ходе исследования она выделила ключевые группы глаголов, такие как «to pray, «to give», «to hear» и «to deliver», и показала, как их семантика и сочетаемость отражают религиозное мировоззрение носителей английского языка.

Завершило семинар выступление доцента Наталии Витальевны Шипиловой с докладом «Миф, история, реальность: параллельный сюжет в мифотворческих романах Алана Гарнера». Исследование показало, как автор связывает мифологические, исторические и современные линии через повторяющиеся символы, диалоги и судьбы персонажей-двойников. Гарнер превращает географические локации в особое пространство, где время течет нелинейно. Его герои из разных эпох словно ведут незримый диалог, а артефакты становятся мостами между мирами.

Присутствующие на семинаре лично и онлайн на платформе Яндекс Телемост участники семинара задали выступающим свои вопросы. Дискуссия получилась живой и продуктивной: участники делились идеями, задавали вопросы и искали новые исследовательские перспективы.

Научное общество кафедры романо-германской филологии ПСТГУ успешно продолжает свою работу. С нетерпением ожидаем новых встреч и исследований!